原標題:從8000多家到16000多家 高新企業“從苗到林”,武漢何以能

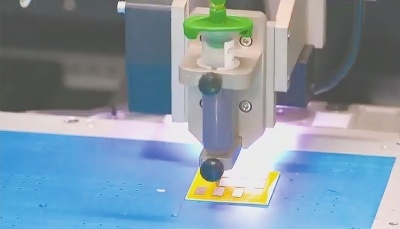

湖北賽格瑞新能源科技有限公司的芯片實驗室

芝麻大小的一塊芯片,樊希安盯了7年。

這塊芯片叫Micro-TEC芯片,是在毫厘之間給光模塊精準降溫的“空調”。

封裝、測試、再封裝、再測試——他和團隊一步一步,把芯片尺寸從6毫米摳到1毫米,技術遠超日本同行的4毫米。

樊希安是光谷科技公司湖北賽格瑞新能源科技有限公司(以下簡稱賽格瑞)的創始人。他說:“芯片做出來的那一刻,我覺得我們可以去敲開任何一家光模塊廠的門。”

樊希安和團隊的故事,不是個例。數據顯示,“十四五”期間,武漢高新技術企業數量翻番,從2021年的8000多家到現在的16000多家。

越來越多像賽格瑞這樣的硬科技公司,悄悄從青苗長成森林。

大學里誕生的企業,在武漢長成“隱形冠軍”

2017年,賽格瑞由武漢科技大學數名師生注冊成立。那時候,它只是一個帶著成果轉化創業的小團隊,剛完成光芯片熱管理技術的中試驗證。

創業初期,他們就撞上了“現實的墻”。

一塊1×1毫米的Micro-TEC芯片,要通過5微米級別的封裝精度才能量產。主工序近40道,輔助工序超過100道。找不到合適的黏合劑,他們買了50多種膠水反復試驗了一個月才定下來。

“真的熬得很苦。”樊希安笑著回憶。但這種“從0到1”的原始創新,反而是賽格瑞后來的實力所在。

2019年,公司成功交付國內首套千瓦級低溫余熱溫差發電設備;2022年,公司訂單激增,急需擴產。

東湖高新集團設立的產業基金“華工明德”看到了他們。很快,一筆關鍵股權融資到賬,公司正式搭建起研發中心,進入發展快車道。

如今,他們在漢建成了從設計到封裝的完整生產線,月產芯片超過30萬片,與國內光模塊頭部制造商建立戰略合作;同時攜手周邊十余家上下游企業協同發展,進一步增強了區域熱電產業鏈和供應鏈的韌性與競爭力,成為5G通信和自動駕駛領域不可或缺的“隱形冠軍”。

樊希安說:“我們不是孤立生長的,武漢有一片適合硬科技扎根的土壤。”

武漢有意識栽種森林,它們都長在哪些賽道?

和賽格瑞一樣,近年來冒頭的武漢高新技術企業,絕不是散落的“野草”,而是深根在與城市主導產業高度契合的核心賽道上:光電子信息、生物醫藥、高端制造、新能源新材料等硬科技領域。

我們看看這樣一些故事——

武漢安湃光電有限公司的創始人回憶第一桶金時還帶著驚喜:“原本只是租個廠房,沒想到江夏區產業基金直接找上門來。”有了“真金白銀”,企業實現“關鍵一跳”,短短一年內就在漢投產了全球首條8英寸薄膜鈮酸鋰專用生產線,訂單額增加3倍。

15年沒離開武漢,武漢濱會生物科技股份有限公司像跑馬拉松一樣堅持研發,一路把溶瘤病毒候選藥物推到Ⅲ期臨床。

“我們重載型無人直升機研發生產,在動力系統、精密制造、電控技術等領域,與車谷強大的汽車產業鏈高度契合。”武漢矢量立飛航空科技有限公司總經理杜大立坦言,選擇武漢經開區投資建設矢量立飛重載無人機研發制造總部基地,就是看中當地完整的制造鏈。

細看他們的故事,有幾個共同點:技術細分、門檻高……在武漢,他們能夠獲得匹配的市場、資金和配套資源。

江夏的“1+5”基金體系、江岸的50億元科創基金矩陣、洪山的科技專項資金“撥改投”……

這些資金也許不多,但就像水渠,能夠精準滴灌到企業的各個發展階段,幫它們從0到1、從1到10穩步成長。

更難得的是,這里還聚集了一支由草根創業者、大學生、海外歸國人才和科研人員組成的“新四軍”。他們成為驅動硬科技領域新質生產力躍升的關鍵力量。

武漢市飛瓴光電科技有限公司的“創業三人組”就是個代表,童維軍辭了高管職位,回校園當教授,和兩個教授一起拿下了全球首創的常壓微波等離子技術,成功替代了進口關鍵材料。

和過去零星的項目不同,現在的武漢在有意識地種“整片林子”。賽格瑞嵌進光通信生態,安湃光電扎在光電子信息產業,飛瓴光電補上光電子新材料短板——每一棵樹都在長自己的葉子,但根系交織在一起。

在深圳市源創力離岸創新中心總裁、武漢科技咨詢委員會委員周路明看來,武漢是國內最早抓住“應用端創新”趨勢的城市之一,把科研成果和市場需求緊密扣在了一起。

數據顯示,武漢光電子信息產業規模已突破7500億元,生物醫藥、新能源新材料等板塊也保持兩位數增速,為高新技術企業的集聚和數量翻倍提供了堅實支撐。

“武漢擁有優秀的‘零部件’,現在是將它們組裝成一臺高速運轉的創新機器。”周路明認為,這臺機器的動力,正來源于科研端、市場端和資本端的深度耦合。

“從苗到林”的城市密碼:三塊拼圖

武漢的16000多家高新企業,不是憑空長出來的。

高新企業數量翻番,不是每個城市都能做到的。相比深圳、杭州等市場化程度高的城市,武漢的起點并不算優勢——國企占比較高,民營經濟起步晚。那武漢是怎么實現的?

這背后有三塊關鍵拼圖。

第一塊,是耐心資本。武漢的產業基金很少“一錘子買賣”,而是陪伴式投資。不僅投錢,還幫企業找研發資源、上下游合作伙伴。很多基金經理甚至跟著企業跑產線、跑市場,變成半個“合伙人”。

第二塊,是精準育種。這來自武漢對“根企業”的識別與扶持,不搞大水漫灌。

近年來,武漢提出選好創新創業種苗支持創業者、好項目落地成為“根企業”的源頭活水,還提出要培育50家“未來之鷹”企業,支持引導一批成長性企業,在腦機接口、人形機器人整機等細分領域“專精特新”發展。

賽事成了重要選育場——去年“創客中國”武漢賽“雙十佳”里,70%都是首創項目,很多賽后不到半年就注冊落地。

16年來,武漢市創業十佳大賽走出300多位創業“雙十佳”,培育出10余家上市公司及30余家國家級專精特新“小巨人”企業。

第三塊,是制度松土,為企業提供“長大”的空間。

武漢建立了“1+15+N”的企業服務網絡,覆蓋668個服務工作站2700多名服務專員,基本實現“企業有事,10分鐘能找到人”。

從資本耐心到制度柔性,從精準育種到生態共生,武漢這片“創新雨林”正在進入旺盛期。企業像苗木一樣長高,長成森林,再反過來為土壤提供養分——這就是武漢高新技術企業數量翻番的底氣。(長江日報記者汪甦)

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容